ハチネタブログ

スズメバチの大きさ比較

① オオスズメバチ

② ヒメスズメバチ

③ キイロスズメバチ

④ コガタスズメバチ

⑤ モンスズメバチ

⑥ チャイロスズメバチ

圧倒的にオオスズメバチが他より大きく、次にヒメスズメバチが大きいのがわかります。

また、キイロスズメバチがこの中で一番小さいということもわかると思います。

ハチに刺されるとどうなる?

刺された痛みや腫れの程度は、ハチの種類によって差がありますので、ここでは、ハチのなかでも強い症状が出るスズメバチを例に説明します。

スズメバチに刺されると、瞬間的に鋭い痛みを感じます。

カッターで切ったような痛みだとか、焼けた釘を肌に付けたような痛みだとか、人によって痛みの表現は様々ですが、私の経験では、焼けた針を突き刺されたような痛みを感じました。

その後、刺された個所を中心に徐々に痛みが広がり、熱を持ちながら腫れが広がっていきます。

刺された痛みは数時間でなくなりますが、腫れは翌日や翌々日くらいにピークになります。

それ以上腫れることができないくらい、関節は曲げられなくなるくらい腫れ上がり、膨満感による痛みに変わります。

顔を刺された場合は、顔全体が腫れ上がり、別人のようになります。

頭を刺された場合は、腫れるゆとりがあまりないため、頭全体が強く締め付けられるような痛みを感じ、顔や首へ腫れが広がっていきます。

症状は、痛みや腫れだけではありません。

刺されて数日後の腫れが引くころ、その周辺に強いかゆみを感じるようになります。

ハチに刺されると、局所的な症状だけでなく、全身的な症状があらわれることがあります。

これは、ハチ毒に対する抗体が過敏に作用してしまう、いわゆるアレルギー反応によるものです。

アナフィラキシーショック

ハチの毒は、多くの成分が含まれた大変複雑な蛋白毒で、それらの成分の共同の作用によって、多岐にわたる症状を引きおこします。

抗体が過敏に作用してしまうことによるアレルギー反応を、アナフィラキシーショックといいます。

アナフィラキシーショックは、痛みや腫れ、かゆみなどの局所的な症状とは異なり、次のような全身的な症状があらわれます。

・軽度の症状 くしゃみ、鼻水、涙やじんま疹が出るなど。

・中度の症状 吐き気、悪寒や発熱、全身脱力など。

・重度の症状 幻視や失神、血圧低下や気道閉鎖による呼吸困難、心機能の低下など。

くしゃみや鼻水が出るなどの症状は、誰にでもあらわれるようなものですので、あわてる必要はありませんが、重度の症状があらわれると命の危険が迫っていますので、すぐに救急車の要請をして下さい。

これらの症状は、刺された直後からあらわれ、死に至るケースのほとんどが5分~1時間以内に起こるといわれています。

このアナフィラキシーショックについて、間違った理解をしてしまっている方がよくおられます。

「ハチに2度刺されると死ぬことがある」というより「アレルギー反応が初めて出るのは、2度目が1番多い」と覚えて貰ったほうが誤解がないかと思います。

2度目に何も症状が出なかったからといって、何度刺されても大丈夫なわけではありませんし、実は1度目であっても症状があらわれることもあります。

アレルギー反応の有無やその症状の度合いは、体質だけでなく、刺された場所や数、その時の体調によって変わるということです。

ただし、過去に重度の症状が出たことがある場合は、再び同程度以上の症状が出る危険性が高いため、刺されたら迷わずに救急車の要請をすることをおすすめします。

蜂の越冬

昆虫は体が小さく、外の気温が下がると体温も下がる変温動物です。

そこで、日本に生息する昆虫の多くは、卵や幼虫、さなぎなどで寒い冬を越します。

そのなかで、蜂は成虫で冬を越す珍しい昆虫です。

スズメバチやアシナガバチのなかまは、ほとんどが朽ち木の中で単独で越冬します。

秋、来シーズンのために誕生した新女王バチとオスバチたちは、巣から飛び立ち、野外で交尾を行います。

交尾を終えた新女王バチは、二度と巣に戻ってくることはなく、体内の栄養分を無駄に使うことを避けるために、そのまま越冬場所に移動します。

女王バチの寿命のおよそ半分にあたる6ヵ月にも及ぶ長期間の行為は、少しのエネルギーの無駄も許されないのです。

成虫で冬を越す昆虫のほとんどが、単独で木や土の中で冬眠するのに対し、冬眠せず体温を下げずに集団で冬を越す、非常に珍しい方法をとるのがミツバチです。

さすがに冬場には、女王バチは産卵をやめ、はたらきバチも子育ての仕事はありません。

大群で体をよせ合い体温が逃げるのを防いで、気温が0℃以下になっても巣の中心を20~30℃に保ちます。

ミツバチたちは巣の外側と中心とを入れ替わりながら温め合い、厳しい冬の寒さをしのぎます。

暖かいうちにたっぷりと蜜を蓄えているからこそ、ミツバチは成虫で、しかも体温を保ったまま冬を越せるのです。

ロイヤル・ゼリーとは?

ロイヤル・ゼリーは、ミツバチの若いはたらきバチが咽頭線から出す特別なミルクのことで、たんぱく質、でんぷん、脂肪、多種類のビタミン、その他の成分が含まれています。

ロイヤル・ゼリーには不思議な力があり、同じたまごから生まれた幼虫に、花粉と蜜を混ぜたものを与えるとはたらきバチになりますが、ロイヤル・ゼリーだけで育てられると女王バチに成長します。

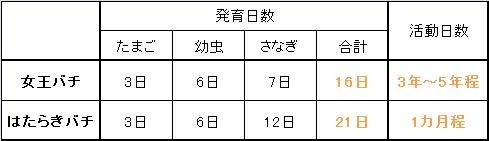

女王バチはロイヤル・ゼリーにより、はたらきバチより早くそして大きく育ちます。

はたらきバチがわずか1カ月程で一生を終えるのに対し、女王バチは3年~5年程たまごを産み続けながら生きることができ、この強い生命力もロイヤル・ゼリーのおかげだといわれています。